Les dates clés

- 1956 : Benjamin Bloom crée sa taxonomie originale avec 6 niveaux hiérarchiques rigides pour standardiser l'éducation de masse

- 1984 : Bloom découvre le "problème des 2 sigma" : le tutorat personnalisé améliore les performances de 98% des étudiants, mais reste économiquement irréalisable

- 2001 : Anderson et Krathwohl révisent la taxonomie en intégrant 45 ans d'avancées en sciences cognitives et neurosciences

- Évolution majeure : passage de niveaux statiques à des processus cognitifs dynamiques (Mémoriser, Comprendre, Appliquer, Analyser, Évaluer, Créer)

- Flexibilité pédagogique : abandon de la progression linéaire stricte au profit d'approches spiralaires respectant les rythmes individuels

- Applications modernes : la taxonomie révisée guide aujourd'hui l'IA pédagogique pour reproduire l'effet "2 sigma" à grande échelle

- Impact : pont entre pédagogie traditionnelle et innovations technologiques du XXIe siècle pour un apprentissage personnalisé et efficace

De Bloom (1956) à Anderson-Krathwohl (2001) : une révision nécessaire

La genèse de la taxonomie originale

En 1956, Benjamin Bloom révolutionne la pédagogie avec sa taxonomie des objectifs éducatifs. Ce psychologue de l'éducation américain cherche à classifier les apprentissages selon leur complexité cognitive croissante.

Sa hiérarchie en six niveaux devient rapidement un standard mondial. Connaissance, Compréhension, Application, Analyse, Synthèse et Évaluation structurent les curricula pendant près de cinquante ans.

Cette classification répond aux besoins de l'époque : standardiser l'éducation de masse et faciliter l'évaluation objective. L'approche par objectifs domine alors les pratiques pédagogiques.

Le “problème des 2 sigma” : une découverte révolutionnaire

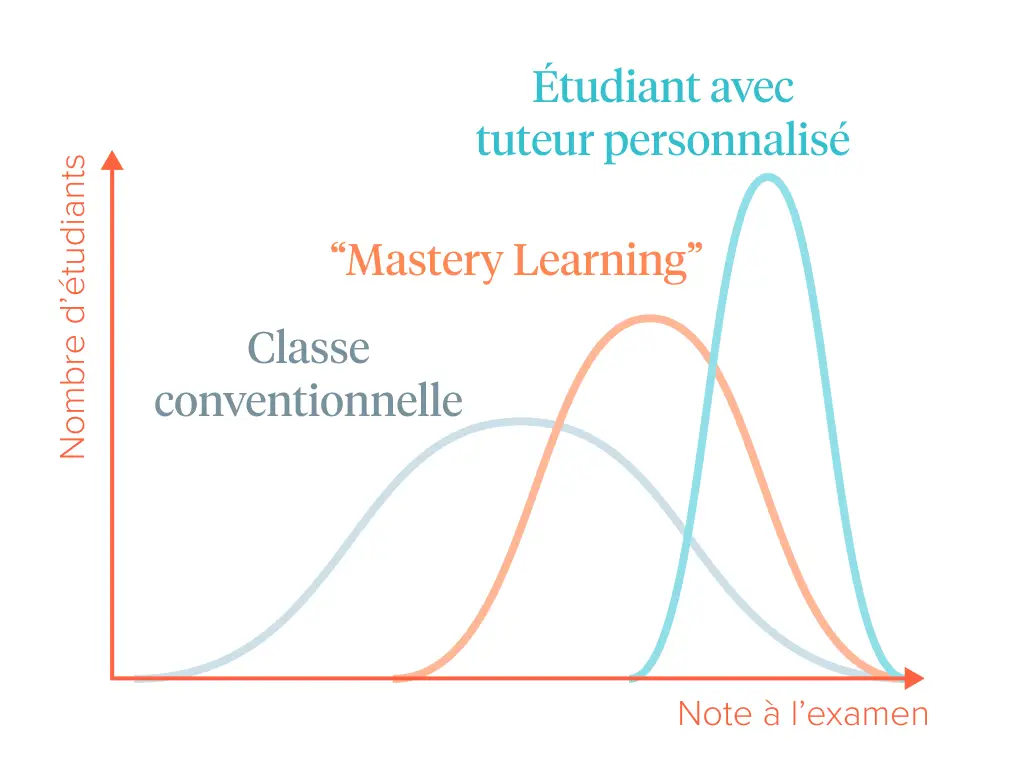

En 1984, Bloom fait une découverte majeure qui bouleverse sa propre vision. Il compare trois méthodes d'enseignement sur des groupes d'étudiants équivalents.

L'enseignement traditionnel en classe entière sert de référence. Le Mastery Learning, proche de l’enseignement traditionnel auquel on ajoute des évaluations formatives et feedbacks réguliers, améliore légèrement les résultats. Mais c’est le tutorat individuel qui produit des effets spectaculaires.

L'étudiant moyen bénéficiant d'un tuteur personnalisé surpasse 98% des étudiants en cours traditionnel. Cette performance correspond à deux écarts-types (2 sigma) au-dessus de la moyenne normale.

Le problème ? Cette approche ultra-efficace reste économiquement irréalisable à grande échelle. Comment reproduire ces résultats sans mobiliser un tuteur par apprenant ? Cette question hante Bloom et révèle les limites de sa taxonomie originale.

La révision de 2001 : intégrer les sciences cognitives

En 2001, Lorin Anderson (ancien étudiant de Bloom) et David Krathwohl dirigent une révision complète de la taxonomie établie par Bloom en 1956. Leur équipe intègre quarante-cinq années d'avancées en sciences cognitives et neurosciences.

L'objectif : créer un outil plus flexible, scientifiquement fondé et adapté aux réalités contemporaines. La révision dépasse l'approche mécaniste pour privilégier les apprentissages authentiques.

Les six niveaux hiérarchiques subsistent mais se transforment radicalement. Trois sont renommés, deux changent de position. Surtout, la structure rigide laisse place à une flexibilité adaptative.

Cette évolution majeure répond aux exigences modernes de formation. Elle privilégie les situations complexes et les problèmes authentiques plutôt que la restitution de connaissances morcelées.

Les 6 processus cognitifs revisités : changements majeurs et implications

La taxonomie révisée transforme les niveaux statiques en processus cognitifs dynamiques. Cette évolution sémantique reflète une compréhension plus fine du fonctionnement cérébral.

Mémoriser remplace "Connaissance". L'accent passe de la possession d'informations à leur récupération active. Ce processus inclut la reconnaissance et le rappel d'éléments factuels, conceptuels ou procéduraux.

Comprendre succède à "Compréhension" avec une dimension plus opérationnelle. Il englobe l'interprétation, l'exemplification, la classification et l'explication. L'apprenant construit du sens plutôt que de simplement recevoir.

Appliquer conserve sa dénomination mais gagne en précision. Il distingue l'exécution (procédures familières) de l'implémentation (procédures nouvelles dans des situations inédites).

Analyser garde son nom mais restructure ses composantes. Il intègre la différenciation, l'organisation et l'attribution causale. L'apprenant décompose pour mieux reconstruire.

Évaluer et Créer échangent leurs positions hiérarchiques. Cette inversion majeure reconnaît que l'évaluation peut précéder la création. On peut juger avant de produire.

Cette flexibilité hiérarchique révolutionne la conception pédagogique. Les niveaux ne constituent plus un escalier obligatoire mais un ensemble d'outils cognitifs mobilisables selon les besoins.

L'abandon de la hiérarchie rigide : flexibilité et adaptabilité pédagogique

La taxonomie originale imposait une progression linéaire stricte. Impossible d'analyser sans avoir préalablement mémorisé, compris et appliqué. Cette rigidité contredisait les observations empiriques d'apprentissage.

La version révisée brise cette logique séquentielle. Les processus cognitifs peuvent se chevaucher, s'interpénétrer ou s'inverser selon les situations d'apprentissage. Un apprenant peut créer pour mieux comprendre. Il peut évaluer avant d'appliquer. Cette flexibilité respecte les rythmes cognitifs individuels et les spécificités disciplinaires.

Cantin (2011) précise : "Ces niveaux ne doivent pas être nécessairement suivis dans l'ordre". Pour mobiliser des processus supérieurs, les concepts doivent être connus mais pas forcément maîtrisés séquentiellement. Cette souplesse révolutionne la conception pédagogique. Elle autorise des approches spiralaires où l'apprenant revisite les notions à différents niveaux de complexité.

Applications concrètes : de la conception pédagogique à l'IA éducative

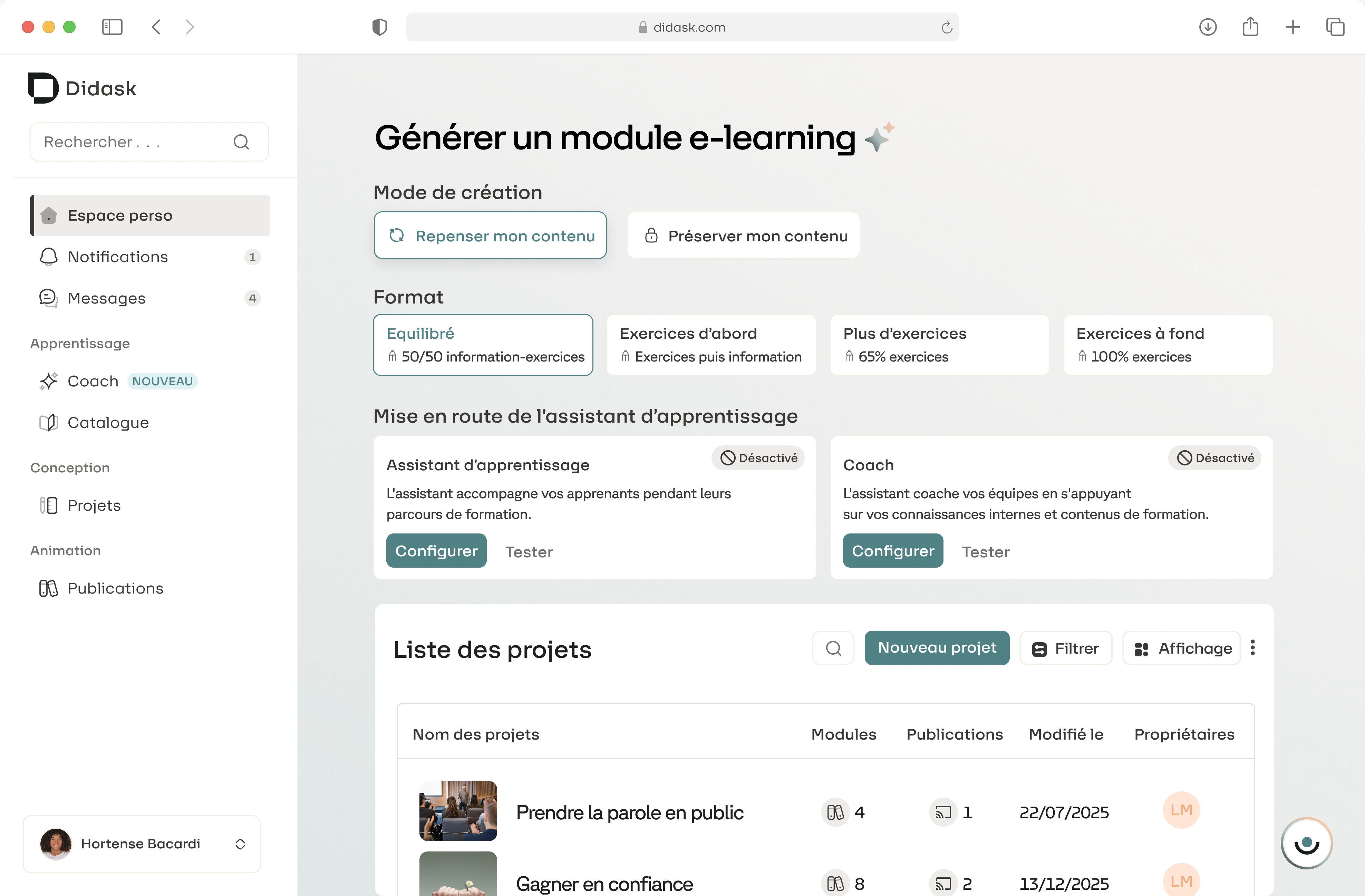

La taxonomie révisée trouve aujourd'hui des applications concrètes dans les technologies éducatives. Elle guide la conception d'expériences d'apprentissage personnalisées.

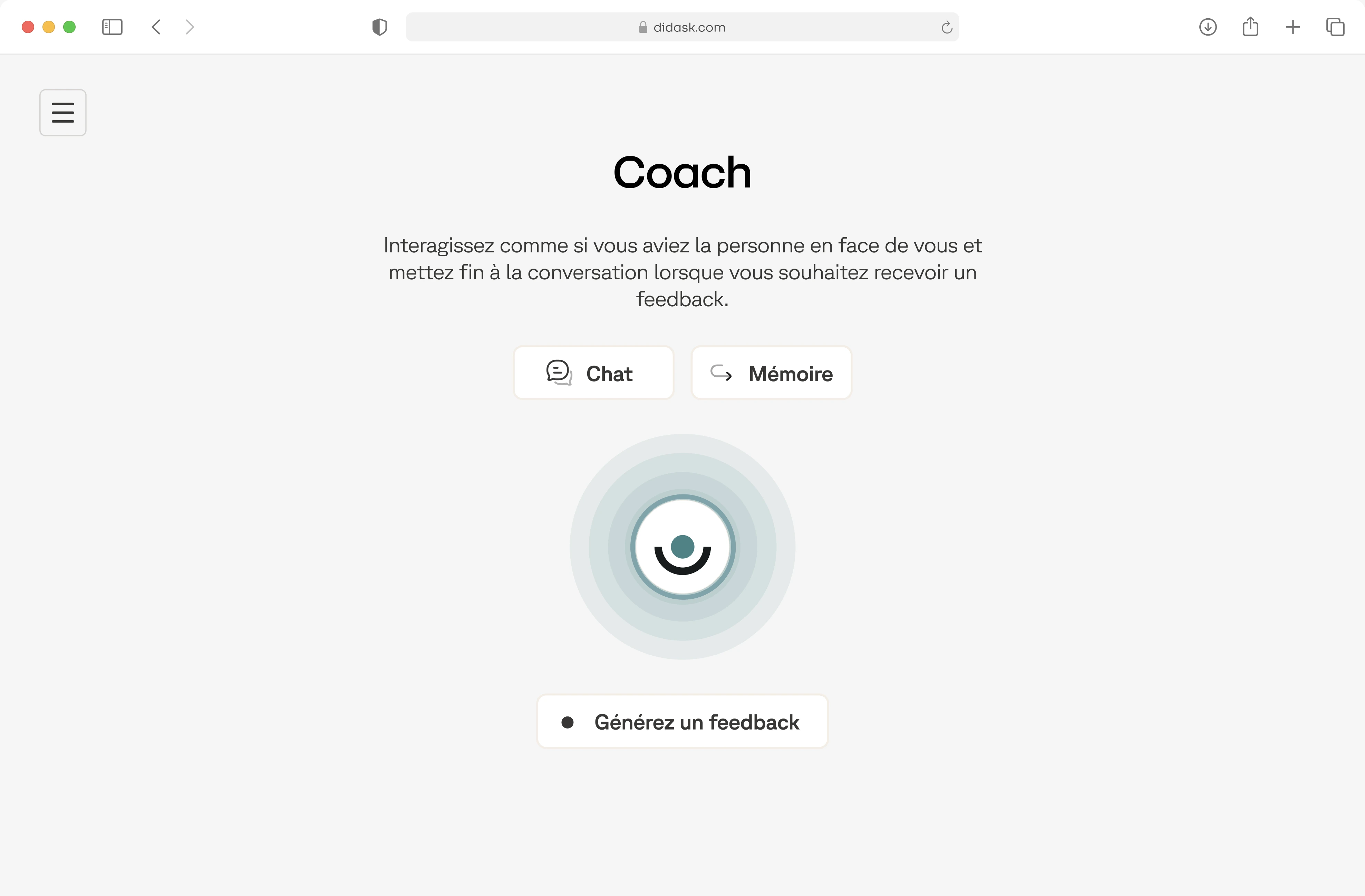

Par exemple, les coachs d’IA pédagogique peuvent analyser les réponses des apprenants pour identifier précisément les processus cognitifs défaillants. Il s’agit de systèmes adaptatifs modernes reproduisant l'effet "2 sigma" de Bloom. Ils personnalisent les feedbacks selon le type de connaissances et les processus cognitifs mobilisés.

La taxonomie de Bloom révisée constitue un pont entre les intuitions pédagogiques du XXè siècle et les innovations technologiques du XXIe siècle. Elle offre un cadre rigoureux pour concevoir des apprentissages efficaces et durables.

.webp)

.png)