L'andragogie, science de l'apprentissage des adultes, se distingue fondamentalement de la pédagogie traditionnelle par sa compréhension unique des mécanismes d'apprentissage en contexte professionnel. Ses sept principes fondamentaux, théorisés par Malcolm Knowles, proposent un cadre structurant pour la formation des adultes.

Comment les avancées des sciences cognitives et l'émergence de l'intelligence artificielle viennent-elles transformer ces principes andragogiques ? Dans quelle mesure peuvent-elles révolutionner nos approches de la formation professionnelle ? C’est ce que nous allons voir.

L'andragogie : une approche spécifique de l'apprentissage adulte

Le terme andragogie vient du grec ancien : "andros" (homme/adulte) et "agogos" (guide). Contrairement à la pédagogie (du grec "paidos", enfant), l'andragogie désigne spécifiquement l'art et la science d'enseigner aux adultes. Cette distinction terminologique reflète une réalité fondamentale : les adultes n'apprennent pas de la même manière que les enfants.

L'histoire de l'andragogie remonte au XIXe siècle, lorsque le pédagogue allemand Alexander Kapp utilisa ce terme pour la première fois en 1833. Cependant, c'est véritablement après la Seconde Guerre mondiale que l'andragogie s'est développée comme discipline à part entière, notamment sous l'impulsion de l'américain Malcolm Knowles dans les années 1970.

L'andragogie considère l'apprenant comme un être à la recherche de son autonomie professionnelle et de son harmonie personnelle. Elle respecte l'adulte dans sa globalité et lui permet de choisir son propre chemin d'apprentissage, contrairement à la pédagogie traditionnelle où l'institution et l'enseignant décident du contenu et de la méthode.

Malcolm Knowles, pionnier dans ce domaine, a structuré cette approche, centrée sur les spécificités suivantes : un besoin d'autonomie, une expérience accumulée et la recherche de sens immédiat pour les adultes.

Les sept principes fondamentaux de l'andragogie sont :

- L'adulte ne se perfectionne que s'il y est motivé : l'engagement nécessite une motivation intrinsèque forte

- L'adulte ne progresse que s'il en ressent le besoin : la formation doit répondre à des enjeux concrets

- L'apprentissage se fait par la pratique, non par l'enchaînement logique : l'expérimentation prime sur la théorie

- La progression s'opère via la résolution de problèmes réels : les mises en situation doivent refléter le quotidien professionnel

- L'atmosphère détendue favorise la mémorisation : l'environnement d'apprentissage doit se démarquer du cadre scolaire

- La variété des approches optimise l’apprentissage : une même notion gagne à être présentée sous différents angles

- Le guidage et l'échange prévalent sur le jugement : l'accompagnement bienveillant surpasse l'évaluation traditionnelle

Cette vision se démarque radicalement de la pédagogie classique où l'apprenant reçoit passivement un savoir standardisé. L'andragogie place l'adulte au centre d'un processus actif, où son expérience devient un levier d'apprentissage et où la formation s'adapte à ses besoins spécifiques plutôt que l'inverse.

Les principes de l'andragogie résistent-ils à l'épreuve des sciences cognitives ?

Les principes andragogiques, issus initialement d'observations, trouvent aujourd'hui une résonance inattendue dans les sciences cognitives. Les neurosciences montrent que notre cerveau s'active différemment face à un apprentissage choisi plutôt qu'imposé. Cette découverte confirme l'importance de la motivation personnelle dans la formation des adultes.

L'efficacité de l'apprentissage par la pratique trouve aussi sa confirmation scientifique. Notre cerveau mémorise mieux ce qu'il manipule activement que ce qu'il reçoit passivement. Les mises en situation concrètes, ancrées dans le quotidien professionnel, activent des mécanismes cérébraux particulièrement favorables à l'apprentissage.

En revanche, l'idée qu'une atmosphère totalement détendue soit nécessaire mérite d'être nuancée. Les recherches démontrent qu'un certain niveau de challenge est bénéfique pour apprendre. L'idéal ? Un équilibre entre stimulation et accompagnement, créant une tension positive qui favorise l'apprentissage sans générer de stress négatif.

Quand l'andragogie rejoint les sciences cognitives : une convergence naturelle ?

L'intuition andragogique et la recherche en sciences cognitives partagent une vision commune : l'apprentissage adulte requiert une approche spécifique. Cette convergence se manifeste particulièrement dans trois domaines clés.

Premier point de rencontre : la personnalisation. Les sciences cognitives confirment que chaque cerveau adulte possède ses propres schémas mentaux, façonnés par l'expérience. L'andragogie avait anticipé ce besoin en préconisant des parcours adaptés au vécu professionnel de chacun.

Deuxième concordance : l'importance du contexte. La recherche démontre que notre cerveau retient mieux l'information quand elle s'ancre dans des situations concrètes. Cette découverte valide scientifiquement le principe andragogique d'apprentissage par résolution de problèmes réels.

Enfin, les deux approches se rejoignent sur la notion d'engagement actif. Les sciences cognitives prouvent que l'apprentissage nécessite une implication consciente de l'apprenant, écho direct au principe andragogique de motivation intrinsèque.

Andragogie vs pédagogie : une comparaison détaillée

Pour mieux comprendre la spécificité de l'andragogie, il est essentiel de la comparer avec la pédagogie traditionnelle. Il ne s'agit pas simplement d'une différence de public, mais bien d'une approche fondamentalement distincte. Comme le soulignait Malcolm Knowles, "il n'est pas question d'enseigner, mais de former."

Les avantages de l'andragogie dans la formation professionnelle

L'application des principes andragogiques dans la formation professionnelle offre des bénéfices considérables, tant pour les apprenants que pour les entreprises.

Pour l'apprenant adulte :

- La montée en compétences concrète et l'amélioration de son efficacité professionnelle

- Le développement de relations collaboratives grâce aux interactions durant la formation

- La satisfaction de ses aspirations professionnelles et l'évolution de sa carrière

- L'augmentation de son autonomie et de sa confiance en ses capacités

- La possibilité de transférer ses connaissances et d'être reconnu pour son expertise

Pour l'entreprise :

- Le développement d'une culture d'apprentissage continu

- L'engagement accru des collaborateurs dans leur développement professionnel

- L'optimisation du transfert des compétences et des connaissances en interne

- Une meilleure adaptation aux évolutions du marché et des technologies

- Un retour sur investissement formation plus élevé grâce à l'application immédiate des apprentissages

L'IA comme catalyseur des principes andragogiques : de la théorie à la pratique

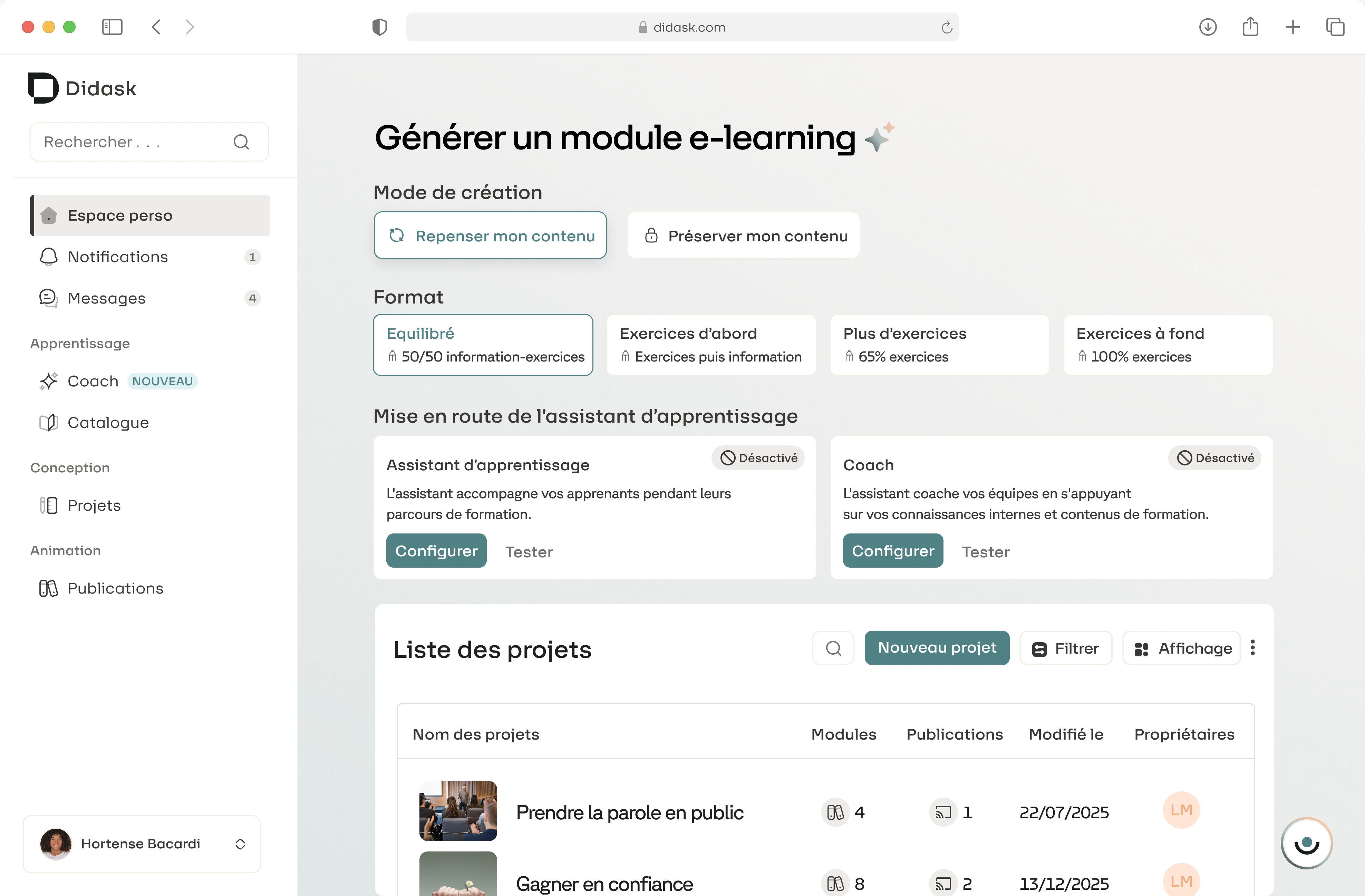

La convergence entre andragogie et sciences cognitives trouve aujourd'hui son expression la plus aboutie dans l'intelligence artificielle. Cette technologie transforme chaque principe andragogique en réalité opérationnelle, notamment à travers trois innovations majeures :

- La personnalisation intelligente : L'IA analyse en temps réel les interactions de l'apprenant pour ajuster continuellement le parcours de formation. Elle identifie les points de blocage, adapte le rythme et sélectionne les modalités pédagogiques les plus pertinentes pour chaque individu.

- Une mise en pratique plus performante : L'IA génère des scenarios d'apprentissage contextualisés, directement inspirés du quotidien professionnel de l'apprenant. Les exercices proposés évoluent en fonction des progrès réalisés, maintenant un équilibre optimal entre défi et réussite.

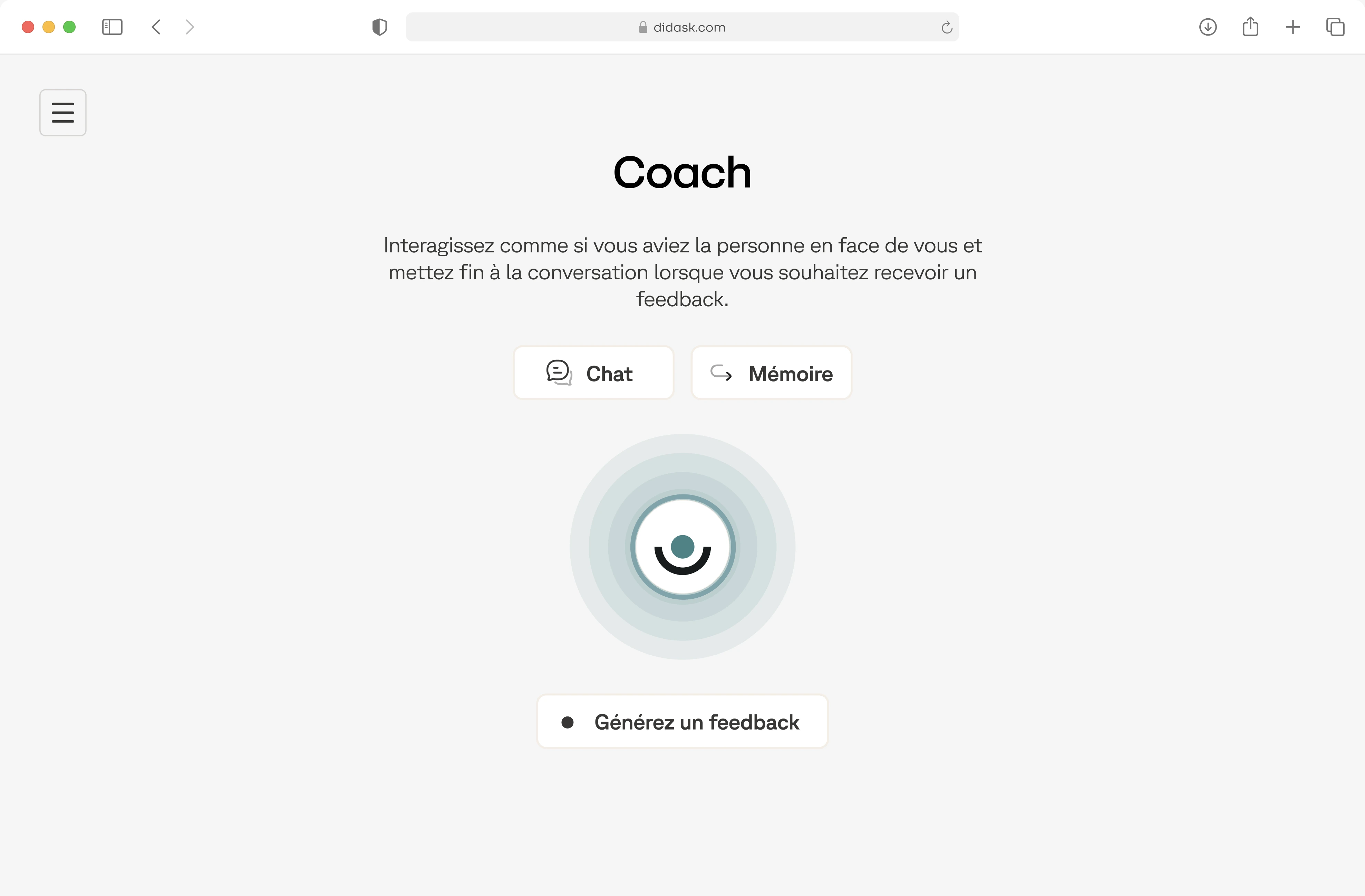

- La réinvention de l’accompagnement : Les technologies d'IA conversationnelle permettent un dialogue pédagogique continu, offrant des feedbacks personnalisés et un soutien immédiat. Cette présence constante transforme l'expérience d'apprentissage en un parcours guidé mais autonome, parfaitement aligné avec les principes andragogiques.

L'andragogie à l'ère du numérique

Les principes andragogiques, désormais validés par la recherche, trouvent dans l'IA un puissant allié. La personnalisation devient réellement adaptative, l'expérimentation s'enrichit de contextes authentiques, et l'accompagnement gagne en pertinence. L'intelligence artificielle ne remplace pas l'humain - elle amplifie son potentiel d'apprentissage en respectant ses spécificités cognitives.

.webp)

.webp)

.png)